笹田晋平さんの描く絵画は、人の心をざわつかせる圧倒的な違和感に満ちている。日本画的要素と西洋絵画的要素が画面の上で混在しているそのさまは、一見既視感があるように見えて、何か心理的な居心地の悪さを感じさせる。

笹田さんは1984年大阪生まれ。神戸大学の発達科学部を卒業し、独学で油彩画を学んだ彼は、日本の土着性を保持しながら洋画の伝統を汲みつつ、西洋/東洋、近代/現代の区分を超えた独自のスタイルを築き上げている。そして今年2018年、笹田さんは第21回岡本太郎現代芸術賞に入選した。

この作家の芸術観と作品に込めた思いに迫るべく、岡本太郎現代芸術賞展(2018年2月16日~4月15日)にて展示される《シャケ涅槃図 No.4》制作途中の笹田さんにお話を伺った。(取材は1月初旬)

「日本人の描く油彩画」について

笹田さんは、「日本人の描く油彩画」の探究をひとつのテーマとしている。

笹田「日本人の描く油絵というものがすごく種類としていびつな気がしています。西洋の油画の王道が崩れ始めた時期に日本に輸入されたということもあって、どうしても日本に根付いていないというか、納得のいかない、満足のいかないところがあると感じています。一方で西洋の油画の歴史を考えたときに、最も輝いていた時代というのは、レンブラントなどが活躍した17世紀から、19世紀の新古典主義やロマン主義までだと僕は思っていて、印象派以降はちょっと違うなという気がしています。近代になると、作家がやりたいことを表現するようになりますが、それ以前の、注文を受けて作っていたときの油画を日本人が描こうとするとどうなるのかな、というところに僕の関心があります」

西洋における油彩画の正統をスキップして、明治時代の日本は油彩画を途中から受容してしまったという歯がゆさが、笹田さんにはあるという。それは、日本という国の近代化と、西洋絵画史における近代的自我の表れが、日本における洋画の始まりの時代に重なったという事情もあるだろう。

近代以前のヨーロッパでは、絵画におけるヒエラルキーが歴然としてあり、宗教画や歴史画が上位に位置し、風景画や静物画は下位に置かれていた。これが西洋美術史学における一般的な理解である。笹田さんはここから一歩踏み込んで、19世紀の印象派の登場とアカデミーの権威の衰退が交差する時期に西洋絵画を吸収し始めた日本の特異性を、あくまでも芸術家としての立場から、当時の作品を参照しつつ探究している。

笹田「歴史画を明治期の最初に輸入して挑戦した人たちは何人かいます。原田直次郎とか、中村不折とか。でも、挑戦はしたんだけど、歴史画のようなスケールの大きいものを、日本人は描けなかったんだろうなと。ダヴィッドとかの新古典主義的な歴史画では、ナポレオンを描いたりだとかルポルタージュ的な側面もあったんだろうけど、写真が発明されてそれを描く必要もなくなってきたし、戦争もあってうやむやになってしまった。そういうのもあって定着せずに、現代アートの世界に突入したっていう。でも今の油彩画って、上塗りできて便利で、日本画よりも自由もきくし、とりあえず油彩画でやってみるか、みたいな作品が多いですよね」

西洋的油彩画を取り入れた日本人画家たちは、その写実性や筆触を忠実に身につけながらも、ダヴィッドによる大画面の歴史画に代表されるような劇的な主題や壮大な画面構成は日本には定着しなかった。それにもかかわらず、現代の美術教育においても「とりあえず油彩画から」始める側面がある。現代における絵画のあり方を考えるならば、まずはこの日本における油彩画の構造的いびつさに立ち戻るべきではないか。笹田さんが提起しているのはそういった問題である。

日本美術史に残すべき駄洒落

今回の岡本太郎賞展で発表された作品は、笹田さんの代表的シリーズのひとつである《シャケ涅槃図》の第4作目である。言うまでもなく、仏画の名作《釈迦涅槃図》を下敷きにしたパロディーだ。「釈迦(シャカ)」が「鮭(シャケ)」に置き換わるという身も蓋もないジョークだが、人間の根源的な本能である「食欲」を大仰に崇め奉る構図は非常に刺激的である。本作は、日本画的な構図や色使いを採用しながらも、画材はキャンバスに油彩で描かれている。

今回の展覧会では、左に高橋由一の有名な《鮭》の模写、右に本物の鮭の写生を配置し、西洋の祭壇画を連想させる三連形式のインスタレーションとして展示されている。作品の手前には鮭の木箱が設置され、その上には鮭の切り身の食品サンプルを13個が置かれている。13というのは、レオナルド・ダ・ヴィンチの《最後の晩餐》に登場する、イエスとその弟子達を足した数である。《最後の晩餐》テーブルを囲むイエスとその弟子達の構図と、《釈迦涅槃図》でブッダを囲む弟子たちのダブルイメージをここに読み取ることができる。

笹田「《釈迦涅槃図》の釈迦が鮭に置き換わったことにより、「食」というベクトルが発生し、今回の作品で《最後の晩餐》とのつながりを暗示させるというアイデアが生まれました。以前から僕の中には、西洋の油彩画と接続できる東洋芸術は仏画であるという確信がありました。また、今回の作品では、釈迦という宗教者が鮭という静物に置き換わっています。西洋の絵画のヒエラルキーの頂点である宗教画の形式に則った上で、ヒエラルキーとしては下位とされてきた写実的な魚の静物が作品の中心になっている、というのがおもしろいなと思っています」

今回の作品では、左の模写と右の写生が展示構成上で対比されているように、他にも二つの対立する要素の融合がしばしば見受けられる。例えば、光の扱い方について、一般的に東洋の光は内側から発光するような光り方であるのに対し、西洋は光源が外側にある。「日本の明暗表現って、谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』にもありますけど、暗闇の中でぼやって光るイメージなんですよね。それは、仏画でいえば、鮮やかな色が煙で燻されて黒ずんでしまって、胡粉の白だけがにぶく発光してしているような。一方で西洋的な明暗法の代表的画家といえばレンブラントですが、晩年のレンブラントは、明らかに人物の内側から照射するかのような異質な光の描き方をしています。この描き方が、日本の光の捉え方や、闇の中から浮かび上がるような人物描写と接続できるのではないかと思い、今回の作品の中に生かしています。」

また、笹田さんが過去に発表した、《シャケ涅槃図 No.3》では日本画的な輪郭線を残していたが、今回のNo.4では線描は見られなくなった。「日本画の線的な描写に注目すれば、日本画の正統な継承者は、現代のファインアートよりも、圧倒的に漫画だと思います。その上で、ファインアートの側にいる僕が何をするべきかというと、線という日本の表現を使わないのであれば、上っ面だけの西洋の油画を輸入してこぢんまりした写実表現で満足するんじゃなくて、もっと色彩や構図的なところで勝負して、西洋の油画の最も良かった時代を手本にした絵を目指してもいいんじゃないかと思ったんです」

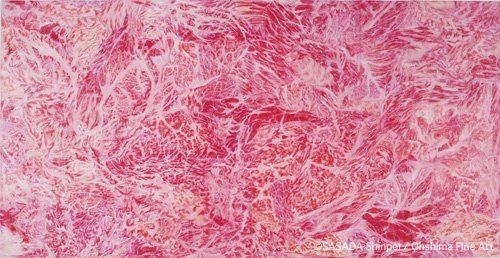

しかし、こういう仕掛けが展示空間で観客に知らされることはほとんどない。なぜなら、笹田さんは現代美術のコンセプト重視な傾向を否定しないまでも、絵としての強度を信頼しているからである。例えば、霜降り肉の作品がある。生肉の表面だけを描いているこの作品は、あくまで抽象的な模様を描くという発想から来ており、純粋な絵画として成立することを目指している。

笹田「現代美術って、理論武装しないと話聞いてくれない、みたいなところがありますよね。《シャケ涅槃図》にしても、ただの駄洒落で、コンセプトとしてはそれで十分でしょ、っていうところが最初はあったけれど、続けていくとこれ以上なくコンセプチュアルな作品になったというか。僕の中では一番コンセプト寄りの作品になったという皮肉な話ではあります」

笹田さんの作品は、現代美術の中に置くと違和感がある。かといって、いわゆる団体展と呼ばれる画壇の中に置いても決して馴染まない。それは、既存の「いびつな」油彩画の歴史を江戸末期まで遡って再考した笹田さんの独自性ゆえであり、そのため彼の作品には、ありえなかったもうひとつの歴史を描くサイエンス・フィクションのような現実味と奇妙さが同居しているのである。

笹田「高橋由一の鮭を焼き祓い、その涅槃の灰から日本油画の歴史を修正する。その意味で、僕は

日本の油画というものを、高橋由一の《鮭》を出発点として描きたかったのです。この作品が、今の僕の出発点として位置付けされています」

明治以降の近現代美術史をどう記述するか、ということが、日本の現代美術界において近年ますます議論されるテーマとなっている。その文脈においては、笹田さんの作品は、美術史を遡行した手法で現代的なテーマを描くというありきたりの見方に吸収されそうになるが、彼は決して伝統主義的な技術の掘り起こしをしようとしているのではない。笹田さんの挑戦は、もし日本に輸入された洋画が日本画と断絶されずに正常に発展していたら、という仮定の世界における、日本画と洋画の区別のない日本油画のあり方を探るという、野心的な取り組みなのである。

* *

2018年2月24日から3月24日には、東京・水道橋のOhshima Fine Artにて、個展「I will neglect nothing」が開催される。こちらでは上記の《シャケ涅槃図》とは全く異なる展示内容だが、日本の油彩画を再考するというテーマは引き継がれている。岡本太郎現代芸術賞展と併せて鑑賞することをお勧めしたい。