表現の自由と芸術

表現の自由と芸術。芸術と社会の関係性において、このテーマはこれまで幾度となく議論されてきた。「表現の自由」とは、日本でも憲法で規定されているもっとも重要な権利のひとつであり、自らの思想や感情を他者に伝達することの自由が保証されている。しかし、この権利は絶対的に無制約なものではなく、表現行為が他者の権利を侵害する場合、例えばヘイトスピーチやマイノリティへの攻撃となりうる場合などにおいては、その表現行為は規制の対象となりうる。

昨今の日本や世界のアートシーンにおいても、「表現の自由と規制」は度々話題になっている。その代表的なものとして、政治的表現や性的とみなしうる表現をめぐるものがあるが、とくにそれが公共施設での展示や上演の場合、作品の改変を求められたり、作品が撤去されたり、上演自体が中止されるという事案が近年よく聞かれる。また、これらに対する規範が厳格化すればするほど、そういった表現を「表に出すこと」こと事態の政治性・社会的なメッセージが強まることになるだろう。

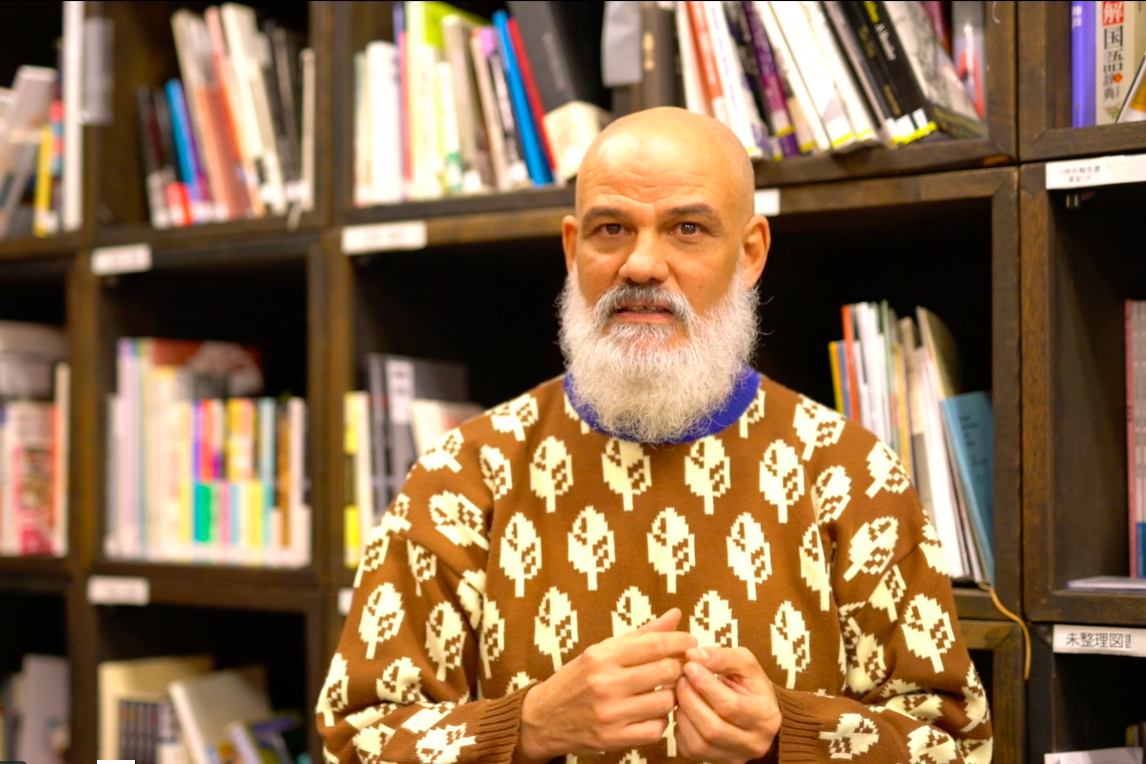

今回の記事では、このような問題を巡って、ブラジル人パフォーマー・振付家・研究者のマルセロ・エヴェリン氏にインタビューを行なった。彼は、テレジナとアムステルダムを拠点に世界各地で活動を行なっているが、これまでKYOTO EXPERIMENTにて三度作品を発表する他、日本国内での制作・発表・リサーチを精力的に行うなど、日本との繋がりも深い人物である。野性と知性が混在するようなエヴェリンの表現は、混沌とする現代社会に生きる私たちの目の前に、人間が自らの中に抱えもつ美しさや醜さ、欲望や衝動を正面から突きつける。そのような表現を貫き続ける彼の姿は、まるで哲学者のようでもあり、また同時に戦士のようでもある。彼はブラジル/日本の社会をどのように感じ、表現活動を通してどのようにアプローチするのだろうか。

日本について

——近年のあなたの活動からは、日本との強い関係性を感じます。まず、あなたにとっての日本との繋がりについて教えてください。

私は小さいころからずっと日本には魅了されてきました。ブラジルの子どもたちの間では、”地面に耳を当てると日本の音が聞こえる”という遊びがあります。自分たちが住んでいる場所の真裏側の国は、一体どんな場所なんだろう?と、とても興味を抱いていました。また、幼少期リオデジャネイロにいたころ、私の家のすぐ近くに同い年くらいの日本人の男の子が住んでいたんです。私も彼も2,3歳くらいで、彼はもちろんポルトガル語はわからないし、私も彼の言葉がわからない。実のところあまり記憶は無いのですが、母曰く、私たちはいつもどこに行くにも一緒にいて、言葉が通じないにも関わらず、なんだかとても深いところで繋がっているようだったそうです。

私はいつも、コミュニケーションの際に言葉よりもフィジカルなものを重要視していますが、身体的な繋がりというのでしょうか、彼との間にもそういうコミュニケーションがあったのかもしれません。その男の子は、それからほどなくしてブラジルを去りましたが、私は成長していくなかで、日本の文化、食べ物、美学、歌舞伎などを知り、日本のいろんなものに憧れていました。そして、いつかわたしは日本に行くことになるだろうと、そう思いながら日々を過ごしていました。

——あなたが日本に初めて来たのはいつでしょうか?KYOTO EXPERIMENTに出演した2011年ですか?

いつか私は日本に行くことになるだろう。そのことは信じて疑いませんでしたが、それがいつになるか、ということはわからなかった。私は、観光などを目的に旅行をしたりすることはありません。自分の作品と結びついた場所で自分の表現活動をするため以外に旅をすることはないんです。それに若い頃は、日本に行きたくてもお金がなかった。だから、自分の表現を続けながら、ずっと日本へ行く機会を待っていたんです。そして2011年にKYOTO EXPERIMENTでの出演依頼を受けて、初めて日本に来ることが決まったのです。日本に到着した日のことは、美しい思い出として大変深く記憶に残っています。

私たちはこの時に『マタドウロ(屠場)』という作品を上演しました。仮面をかぶったほぼ全裸のパフォーマーたちが、輪になって1時間ひたすら会場の中を走り続け、ラストに観客を凝視するという、大変ラディカル内容のものでした。初めての日本での公演ですから、観客からどのようなリアクションが得られるのか、最初はとても怖かった。日本では、裸はある種のタブーである、と耳にしていたからです。ですが、結果的にはとても強いリアクションを得ることができました。KYOTO EXPERIMENTを観に来る日本の人々はとても熱心であり、私たちの作品をリスペクトしてくれているということが伝わってきました。それが本当に嬉しかった。

——今回は日本へ来るのは7回目なんですね。その後、印象は変わりましたか?

まず、日本の人たちがどれだけ芸術に対してリスペクトを持っているか、ということが初めての来日以来よりクリアにわかってきました。日本の人たちは、心の中に様々な芸術が存在することができる余白を持っているのです。私にとって、観客というのはパフォーマンスを成り立たせてくれる大切な存在であるため、パフォーマンスをする時はいつも、観客に対して強く注意を向け、彼らを観察します。日本人の人々はいつも、舞台上で何が起こっているのか、とても根気強く私たちの作品を理解しようと努めてくれています。その時の観客の人たちの目は、本当に美しいです。「私はその作品が好きだから、その作品をリスペクトする」ということではないんですね。好き嫌いを判断する前に、まずどんな作品に対してもリスペクトがある。それを当たり前のようにやっている日本人の観客には本当にいつも驚いています。

一方で、それと表裏の関係にあることですが、日本人は批評的であることが苦手な傾向にあるな、と思っています。もっと批評的になって、もっと深いところで本当に感じていることを私たちに伝えて欲しい。日本人では、「この作品が好きではない」という表現を選ぶ人は少ないですよね。もちろん、好きなことよりも嫌いなことについて意見を言うことは難しいということはわかりますが、作品に対して感じたことを正直に表現すること、そして、なぜ嫌いなのか、ということについて考えることこそ重要であると思います。私たちの作品は、非常にラディカルなものもあるし、時には否定的な評価をもらうこともあります。ですが、誠実に私たちの作品を見てくれる日本人の方々から批評的な意見を聞けたとしたら、私たちはよりアーティストとしてたくさんのことを考えるきっかけをもらい、成長できるのです。

土方巽について

——また、あなたと日本との繋がりを考える上で、舞踏の土方巽さんの存在は大きいと思います。2017年のKYOTO EXPERIMENTで上演された『病める舞』という作品も、土方巽の作品から影響を受けて制作されたものですよね。

土方巽さんの思想と表現は、私が日本という国や文化を理解していく上で大きなきっかけになるとともに、私自身の表現も大きく変えてしまいました。私は18歳のとき初めて舞踏を観ました。それは大野一雄さんによるブラジルでの公演で、偶然にも私がダンス留学のためにブラジルからパリへと移るちょうど1日前でした。その時は舞踏について何も知りませんでしたが、私は彼の舞踏にいたく感動し、このダンスが大変考え抜かれた深い思考のもとに成立しているのだろう、ということを直感しました。また、その年はちょうど土方さんが亡くなった年で、留学先のパリでは舞踏の伝承や土方さんという存在についてたくさんの人と話をしました。それから私はフランス語、ポルトガル語、英語で読める舞踏や土方さんにまつわる本を片っ端から読みました。

日本に来てからは、およそ4年間にもおよぶリサーチを自分で行いました。土方さんと作品制作をしたことがある人々を訪ねて話を聞いたり、東京で土方巽についてのアーカイブを参照したり、彼の故郷である秋田県にも行きました。土方さんや舞踏を理解するために、私の人生における多くのエネルギーを注いだように思います。衣装やスクラップブックからは、数多くのアイデアをもらい、土方巽という人間がどのような人物であったのかも、私の中で次第に輪郭が見えて来ました。彼はとてもミステリアスな人でしたが、彼のもつあらゆる要素が私にとって大変美しく、力強い。私のダンスは、舞踏という思想によって完全に変わってしまったと言えるでしょう。もう、舞踏を知る前の自分には戻ることはできない。私はたった一人で暗い洞窟の中へ入っていって、そこで土方さんに出会った。土方さんは、まるで私のメンターのような存在です。

——土方さんの舞踏が社会に対してラディカルな問いを投げかける様は、あなたの表現と強く重なる部分だと思います。

そうですね。土方さんの舞踏や思想は日本の財産だと思います。しかし一方で、日本では彼の作品の良さがあまり認識されていないように感じます。舞踏自体がそもそもそんなに知られていないし、彼のダンスを怖がる人もいる。しかし、なぜ彼のダンスが人々にとって恐ろしく感じられるのか、ということもまた明白なことなのです。つまり、土方さんは、作品を通して私たちの傷に触れてくる。彼は、なにか大きな痛みのようなものを私たちに見せますが、それは私たちの傷口を開こうとするような行為だと思います。それこそが、人々が直面したくないこと、認めたくないことなのかもしれません。

土方さんは、日本におけるルールに従った型のようなものに対して大変挑発的でしたし、そういった現実の政治や芸術の状況に対して、ダンスを通して彼の見解を絶えず示し続けていた。あらゆる芸術は、かなり強いレベルで社会や政治と深く結びついていると思っています。それらが強いアクセントとして現れている芸術もあれば、それがより抽象的な形で含まれている場合もありますが、とにかく芸術を政治的な動向や社会的なアクションと分けて考えることはできないでしょう。土方さんは、そのことをまさに体現していると思います。土方さんについてのリサーチは、私が創作の上で彼の思考を借りるということでした。そして、それらを通して私にとってのダンスとは何か、ということを再解釈することができたと思っています。

*後編につづく

——————————————————————————————————————————————————

マルセロ・エヴェリン Marcelo Evelin

テレジナ(ブラジル)生まれの振付家・研究者・パフォーマー。現在は、アムステルダムとテレジナを拠点に活動している。ヨーロッパでは1986年よりクリエイターとして、1995年に設立した「demolition Inc.」と共に活動を展開。近作『どこもかしこも黒山の人だかりとなる』(2012)や『Batucada』(2014)、『病める舞』(2017)は世界各地のフェスティバルで発表されている。