日付的には3年前の12月、感覚的にはだいたい2年前の2014年12月に、私はシンガポールについて記事を書いた。2015年の建国50周年およびルネッサンス・シティ・プラン以降、シンガポールのアートシーンは、大まかには変化はない。しかしこの記事を書くにあたり、そして皆さんが読むにあたり、その主語を「シンガポールが」だけでなく「シンガポールと私たちの関わるアートは」と据え直して、考えてみてほしい。すると例えば、今年の東アジア文化都市2017を終えた後の京都市のアートは、2020年の東京オリンピック後の日本のアートは、あるいはアート表現それぞれのジャンルは、といったところでの課題や問題点を解決するヒントに感じられるだろう。

まずは「定番の」あるいは「旬な」シンガポールの催事情報から。

シンガポール・ビエンナーレ 2016

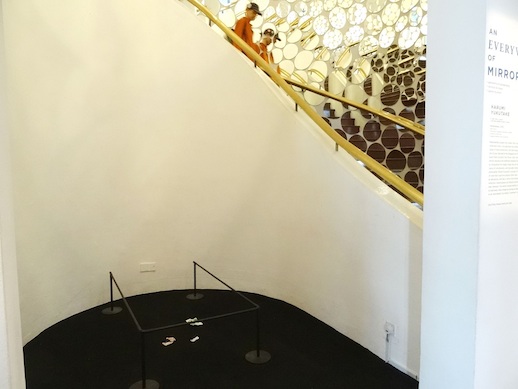

「シンガポール・ビエンナーレ 2016」は、2016年10月から今年2月まで開かれている。今回のコンセプトは「An Atlas of Mirrors」で、東南アジア、東アジアおよび南アジアから、60以上のアーティストによる作品を見ることができる。

参加する日本人アーティストは3人で、うち1人のKentaro Hirokiは、大阪出身だがタイ在住。参加する日本人アーティストが少ない、海外の展覧会やビエンナーレ、トリエンナーレの多くは、どういったものか伝わってこない。個人的な意見だが、今回のシンガポール・ビエンナーレは、変わった素材や凝った技法でありながらシンプルで多様性があるものが多い、という印象を受けた。

アートフェア

後で述べる「Singapore Art Week」が2週にわたり開かれ、2つのアートフェアがそれぞれの週で開かれた。前半に「Art Stage Singapore 2017」、後半には「Singapore Contemporary」である。私は都合上、「Art Stage Singapore」のみ、足を運んだ。

「Art Stage Singapore 2017」の現場では、出展ギャラリーの数が減ったと話題になっていた。一時的に減ったことが、シンガポールは不景気であるとは私は思わない。私は初日の木曜日と週末の土曜日に行ったが、いずれも熱心に作品を選ぶお客さんがたくさん来場したように感じた。

シンガポールアートウィーク 2017

「シンガポールアートウィーク2017」は、こうしたビエンナーレやアートフェアを含めて、いろんなイベントがシンガポールで2週間にわたって行われた。例えばリトルインディア(Little India)地区では、壁画や立体物といったパブリックアートを展示した。

昨年の「シンガポールアートウィーク」では、チャイナタウン(Chinatown)地区で、このような展開があり、中国系文化と融合していた。こうした展示によって、シンガポールは多国籍文化であることを体感することができる。また、カンポン・グラム地区のアリワルアートセンター(Aliwal Arts Centre)では、1夜限りのイベントが行われていた。

そして私は2つのジャンルに注目した。

注目1 版画の挑戦

版画は今、日本でもシンガポールでも瀕死のジャンルである。マーケットでは、一点ものに価値があるとされ、平面であれば絵画の方が優勢である。展覧会やビエンナーレ、トリエンナーレのような芸術祭では、目を引く大きな彫刻や映像作品が多く展示されている。

「シンガポールアートウィーク2017」の1つのプログラムである「現代版画フェスティバル(Contemporary Printmaking Festival)」を主宰するJoseph Chiang氏に、私は話を聞いた。

藤田/どうしてこのフェスティバルを開催したのですか?

Joseph/シンガポールアーツカウンシルからの依頼です。彼らは場所として、市中心部のショッピングモールの広場を提供してくれました。そこで私たちはスタンプを使ったワークショップ、版画で作られた本の展示を毎日行い、週末にはイベントをしました。

藤田/どうでしたか?

Joseph/これまで自分たちで希望者を募って、版画のワークショップをしていました。それにより大学の入学者数が増えました。今回、より開かれた場所で版画を紹介することができたので、版画に明るい光が差すような、私たちには良い経験となりました。

挑戦2 メディアアートのもがき

現代美術が好きだと言っていても、いわゆるメディアアートは別だという人は多い。食わず嫌いなら、最新のテクニックでの表現だって味わうべきだし、手仕事しか美術じゃないというなら、上記の版画の人たちを救ってほしい。私はメディアアートもアートであると思うので、今回シンガポールでは、2つのミュージアムへチームラボが最近展示した作品を、IKKAN GALLERYへ土佐尚子展を見に行った。

IKKAN GALLERYで、土佐尚子氏に私は話を聞いた。「京都大学高等教育研究開発推進センター教授」の肩書きを持つので、読者の中にもご存知の方も多いだろう。また土佐氏は「平成28年度文化庁文化交流使」として、世界各地を飛び回っている。

藤田/今回の作品は、水の中で青だの黄色だのキレイな色がうねっている、抽象的だけど、力強くもあり、生きていることを実感できますね。

土佐/はい。今回私の作品は、花とか具体的なものが見えるのではなく、とても抽象的な作品です。例えば、京都やニューヨークといった文化度が高い町で展示をするとき、抽象的な作品でも理解をする人たちは多いです。別に観客に沿って作品を作るわけではないですが、今回の展覧会で感じたのは、シンガポールの人たちの嗜好が具象から抽象へ、抽象的なものも理解するようになってきた、ということでした。

藤田/嗜好って変化するんですね。私は前回のシンガポールビエンナーレでチームラボの「秩序がなくともピースは成り立つ」という作品が展示されて以来ここ3年ぐらいの間で、シンガポールでメディアアート作品を多く見ることができるようになったなあ、と感じています。土佐さんご自身、どうシンガポールは見えますか。

土佐/たった3年であっても、文化度が上がったのでしょう。シンガポールは国が小さいので、変化も早いのかもしれませんね。

まとめ

「アートを見られる場が増えればいい」という考え方が浸透し、多方向で画策して、問題点にぶち当たっている日本からすれば、イベントを起こすこと、町中にアート作品を置くことはごく当たり前である。しかし今回のシンガポールで見たように、版画だけに注目をしたり、メディアアート作品や抽象的な作品を理解するようなことは、日本ではまだまだ少ない。日本で見られるものの多くは、一時的に話題性があるような内容のもの、ぱっと見がユニークである、といったものが多い。今回の取材を通して私は、アートは表面(モチーフ)では判断すべきではないし、表現したいという地道で地味なパッションの人たちが、多く存在することを改めて気付かされた。皆さんはどう思っただろうか、シンガポールの現状を把握しただけであろうか。